从产线的“数据孤岛”到“智慧大脑” - MES项目的PMP®实战复盘

2025-10-20

一、引言:当IT的“敏捷”撞上OT的“严谨”

“你们IT部门开发的系统,根本不了解我们车间的实际情况!一个按钮设计不合理,就可能导致整条产线停线半小时!

这句话,是一位资深车间主任在我接手项目后,对我说的第一句话,充满了不信任和frustration。在制造业数字化转型的浪潮中,IT(信息技术)与OT(运营技术)的碰撞与融合是永恒的主题。IT追求快速迭代、灵活应变,而OT则强调稳定、安全、精准。当代表IT的 “敏捷开发” 模式,撞上代表OT的 “严谨生产” 流程时,矛盾与冲突几乎是必然的。

两年前,我临危受命,接手一个正是在这种冲突中濒临失控的项目——国内一家领先汽车零部件制造商的“智慧工厂”一期工程,核心是部署一套全新的制造执行系统(MES)。当时,项目已启动半年,但核心产线的试点工作屡屡失败,IT团队和产线工程师互相指责,项目进度停滞,每天都在烧钱,却看不到产出。

今天,我想通过复盘这个“灯塔项目”(我们后来对它的称呼),与大家分享如何运用PMP®的系统性思维和工具集,将一个IT与OT严重对立的复杂项目拉回正轨,并最终成功打造出工厂的“智慧大脑”。这不仅仅是一个技术实施的故事,更是一份在硬核的制造业场景下,如何让项目管理理论真正“下车间”、“接地气”的实战手册。

二、混乱的根源——“两张皮”现象下的项目困境

要解决问题,必先诊断病根。我进场后,发现项目的混乱主要源于IT与OT的“两张皮”现象。

1. 项目背景:客户是一家年产值百亿的汽车零部件巨头,为应对“工业4.0”和客户对产品质量追溯的严苛要求,决定投资建设MES系统,打通从ERP订单到车间生产、再到质量检验和成品入库的全流程,实现生产过程的透明化、数据化和智能化。

2. 项目目标:提升生产效率(OEE),降低不良品率(PPM),实现关键零部件的全生命周期质量追溯。

3. 初始状态:

(1)范围的“楚河汉界”: IT团队根据一本厚厚的咨询蓝图,闭门开发软件功能;而产线工程师则认为这些功能脱离实际,无法解决车间里“跑冒滴漏”的具体问题。例如,IT开发的“标准化工单”流程,无法应对产线上因紧急插单、设备故障而产生的频繁调度变更。

(2)“水土不服” 的开发模式:软件供应商采用了敏捷Scrum模式,但他们的Product Owner对复杂的生产工艺一知半解,导致开发出来的功能模块在车间现场的UAT(用户验收测试)中反复失败。

(3)沟通的“巴别塔”: IT人员谈的是“微服务”、“API接口”、“数据库并发”,而OT人员关心的是“PLC点位”、“设备节拍”、“安全响应时间”。双方的周会常常变成相互抱怨的“吐槽大会” ,却无法形成有效决策。

(4)责任的“真空地带”:当出现问题时,软件团队会说“是设备数据采集不上来”,设备工程师则说“是你的系统协议不兼容”。没有人对从传感器到屏幕的端到端数据流负责。

面对这种典型的“IT/OT集成困境”,我知道,单纯强调任何一方的逻辑都无法奏效。必须建立一个统一的项目管理框架,让双方在同一个“游戏规则”下协同作战。这个规则,就是PMP。

三、融合之道——构建“瀑布+敏捷”的混合动力模型

纯粹的瀑布模型,无法应对软件功能细节的不断澄清和优化;而纯粹的敏捷模型,又无法管理好项目中涉及的硬件采购、网络部署、PLC改造等有严格先后顺序和物理依赖的复杂任务。

因此,我们为这个项目量身定制了混合式项目管理(Hybrid Project Management)模型。这完美契合了PMP®倡导的 “根据项目环境裁剪管理方法” 的核心理念。

核心策略:

●宏观层面(基础设施与集成):采用瀑布式管理。这部分包括车间网络基础设施建设、服务器部署、设备数据采集接口(PLC/SCADA)的改造与联调、MES与上层ERP系统的核心接口开发。这些任务具有强依赖性、高风险和明确的交付标准,必须进行详尽的规划和严格的顺序控制。

●微观层面(MES应用功能):采用敏捷式(Scrum)管理。将MES的上层应用,如生产调度看板、质量追溯模块、电子SOP(标准作业程序)、安灯呼叫系统等,按照业务价值拆分为多个功能模块,以3周为一个Sprint进行迭代开发和交付。

这个模型就像混合动力汽车,瀑布式的“发动机”提供了稳健的基础动力和方向控制,敏捷式的“电动机”则为上层应用提供了快速响应和灵活调整的能力。这是我们弥合IT与OT裂痕的第一步。

四、PMP®五大过程组在 “车间” 的落地实践

接下来,我将按照PMP®的五大过程组(启动、规划、执行、监控、收尾),详细拆解我们如何将管理理论应用到充满油污和噪音的真实车间环境中。

1. 启动过程组:统一目标,正式授权

PMP®知识领域应用:项目整合管理、项目干系人管理

混乱的项目往往缺少一个正式、权威的“出生证明”。我们的首要任务就是补上这一课。

(1)重塑《项目章程》(Project Charter)

●目的:这不仅是授权文件,更是对齐所有关键干系人期望的“共同纲领”。

●实操与行业融合:我拉着工厂总经理(项目发起人)、生产总监、IT总监和质量总监,用一整天的时间重新定义了项目章程。我们把成功标准从模糊的“实现数字化” 变得极其具体,并与工厂的核心KPI直接挂钩: “项目上线后6个月内,核心产线OEE(设备综合效率)从65%提升至75%” , “产品下线一次合格率提升3个百分点” , “实现对TOP 5关键安全件的100%正反向精准追溯”。这让项目从一个 “IT部门的事” 转变为整个工厂的“一把手工程” 。

(2)识别干系人并绘制“OT/IT”权力/利益方格

●目的:精准识别项目中的决策者、影响者、支持者和潜在的反对者,并制定针对性的沟通策略。

●实操与行业融合:在制造业项目中,干系人角色更加复杂。我们绘制了如下的权力/利益方格:

(3)落地策略

B区(权力高,利益高):成立由他们组成的项目指导委员会(Steering Committee),每月召开决策会议,解决跨部门的重大资源冲突和战略偏差。

C区(权力低,利益高):他们是系统的最终用户和成败关键。我们打破常规,在项目组中设立了 “车间代表” 的正式角色,由经验丰富的线长担任,他们全程参与敏捷开发的每个Sprint评审会,确保软件功能符合车间实际操作习惯。

2. 规划过程组:绘制 “作战地图” ,预见风险

这是扭转局面的核心阶段,我们花了近一个半月,构建了详细、可执行的项目管理计划。

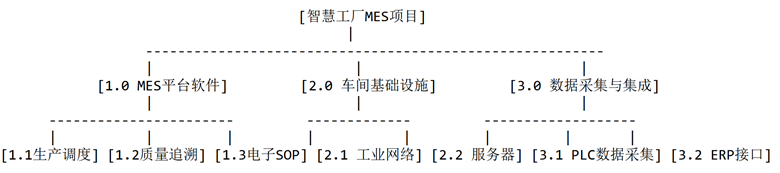

(1)创建工作分解结构(WBS-Work Breakdown Structure)

●目的:将宏大的“智慧工厂”目标,分解为可管理、可交付、可追责的工作包,是范围、进度和成本控制的基石。

●实操与行业融合:我们的WBS清晰地体现了混合模型的结构。顶层按交付成果划分,如“MES平台软件”、“车间网络与硬件”、“设备数据采集层”、“系统集成接口”。在“MES平台软件” 分支下,我们分解到史诗(Epic)级别,如 “生产订单管理” 、 “质量过程控制 (SPC)” 、 “物料拉动 (Andon/Kanban)” ,这些史诗直接转化为敏捷团队的Product Backlog。

(2)制定风险管理计划:

●目的:从“被动救火”转变为“主动防范”。在制造业,一个风险的爆发可能就是数百万的损失。

●实操与行业融合:我们组织了一场由IT、OT、供应商共同参与的风险头脑风暴,识别出上百条风险,并建立了风险登记册。其中一条最关键的行业风险:“老旧设备(如10年前的西门子PLC)的通信协议不开放,无法采集到关键数据,导致系统功能残缺。”

●风险评估:概率(高),影响(极高)。

●风险应对策略(减轻/接受):我们立即启动了一个技术验证(PoC)子项目,针对风险最高的几种老旧设备,测试不同的数据采集方案(如通过外加网关、使用OPC协议转换等)。对于实在无法改造的设备,我们调整了项目范围(风险接受),并制定了人工数据录入的临时方案,同时将其列入工厂下一年度的设备升级计划。

3. 执行过程组:协同作战,消除壁垒

在这个阶段,我的核心角色是“翻译官”和“润滑剂”,确保IT和OT团队的无缝协作。

(1)指导和管理项目工作

实操:我们建立了一个“联合行动室”(War Room),物理上让软件开发人员和几位核心的工艺、设备工程师坐在一起办公。当开发人员对一个工艺参数的逻辑不理解时,转身就能问到专家。这种高频、非正式的沟通,效率远高于任何会议或邮件。

(2)管理项目知识

实操与行业融合:我们利用Wiki系统建立了项目知识库,其中最重要的部分是“OT知识图谱”。IT团队将从OT专家那里学到的生产工艺、设备原理、质量标准等知识,以图文并茂的方式记录下来。这不仅帮助IT人员理解业务,更形成了一份宝贵的组织过程资产,极大地降低了未来新成员的学习成本。

4. 监控过程组:用数据说话,精准纠偏

监控的目的不是为了问责,而是为了尽早发现偏离,并采取纠正措施。

(1)监控项目工作& 控制范围/进度/成本

●目的:客观度量项目健康度,为决策提供数据支持。

●实操与行业融合:

●挣值管理(EVM):对于瀑布式的硬件和集成部分,我们严格使用EVM进行监控。当发现PLC改造的实际成本(AC)远高于挣值(EV)时,我们迅速介入,发现是由于一家供应商的技术能力不足导致返工率高,果断启动了备用供应商,避免了更大的损失。

(2)OT度量指标:对于软件开发,除了燃尽图和团队速率,我们创新地引入了一个关键的OT指标——“数据可用性看板” 。这个看板实时显示了计划接入系统的所有设备点位中,有多少比例是成功联通并能稳定上传数据的。这个指标成为了每个Sprint评审会的开场必看项,直观地反映了我们IT/OT集成的真实进展。

●实施整体变更控制:

●目的:欢迎拥抱有价值的变更,但必须通过正式流程来管理其对项目的影响。

●实操:我们设立了变更控制委员会(CCB)。一次,质量部门提出,根据新客户要求,需要增加一个对扭矩数据进行实时SPC分析的告警功能。这个需求非常有价值,但会影响当前Sprint。CCB经过评估,决定批准变更,但同时将当前Sprint中一个优先级较低的功能移至下一个迭代,并对项目总进度和资源进行了重新基线化。这个过程确保了变更的可控性和透明性。

5. 收尾过程组:成功交付,沉淀经验

项目的结束不是终点,而是价值沉淀的开始。

(1)确认范围&结束项目或阶段

实操:我们的验收标准不是简单的功能演示,而是“带料试运行”(Pilot Run)。我们将一条产线完整地切换到MES系统下,连续稳定运行72小时,期间系统的各项指标(产量、合格率、设备状态等)必须与人工统计和物理现实高度一致。只有通过了这个严苛的考验,并获得工厂总经理的正式签收,一个阶段才算正式完成。

(2)经验教训总结(Lessons Learned)

实操:项目结束后,我们组织了全员参与的复盘会。最重要的经验教训是:“在IT/OT集成项目中,必须设立一个既懂IT又懂OT的‘桥梁角色’(我们称之为‘数字化工程师’),并前置进行充分的技术验证(PoC)。” 这个教训被写入了公司的项目管理手册,成为了后续所有数字化项目的标准实践。

五、总结与反思——PMP®是驾驭复杂性的罗盘

最终,这个“灯塔项目”在比原计划延迟了3个月后(但在我们重新规划的基线内)成功上线。半年后,运营数据显示,核心产线的OEE提升了12个百分点,不良品率下降了近40%,并且成功通过了一家顶级欧洲车企严苛的质量追溯审核,为公司赢得了新的大额订单。

回顾这段充满挑战的历程,我有几点深刻的感悟:

(1)PMP®是融合的催化剂:在IT与OT这两个语言、文化、思维方式迥异的世界之间,PMP®提供了一套通用的语言和框架。WBS、风险登记册、变更控制流程……这些工具就像翻译器和共同的规则,让两个团队能够朝着同一个目标协同工作。

(2)方法论必须“穿上工服”:将PMP®理论生搬硬套到车间是行不通的。我们必须将其与制造业的实际场景深度融合。例如,将风险管理聚焦于设备兼容性,将验收标准定义为“带料试运行”,将干系人管理延伸至一线班组长。这种“量体裁衣” 才是项目管理成功的关键。

(3)项目经理是“总翻译官”:在这样的项目中,项目经理最重要的能力或许是“翻译”。向上,要能将技术进展翻译成管理层关心的商业价值(ROI, KPI);向下,要能将管理层的战略目标翻译成团队可执行的任务;在团队间,要能将IT的语言翻译给OT听,反之亦然。

(4)从“交付系统”到“交付能力”:项目的成功,不是系统上线那一刻,而是工厂真正用起来,并因此提升了生产运营能力。我们的工作重心,从一开始的“按时交付功能”,转变为后期的“赋能用户、培养习惯、固化流程”,这才是数字化转型项目的真正价值所在。

希望这次来自一线的复盘,能为正在制造业数字化转型道路上探索的同行们提供一些思路和信心。这条路充满荆棘,但只要我们手握PMP这个科学的“罗盘”,脚踏实地深入业务,就一定能驾驭复杂性,最终抵达“智慧制造”的彼岸。